| 会報「北のみなと」No.49より |

|

昭和62年4月に34年聞の公務員生活に終止符をうち正直なところホットし

た。 |

|

しかしこの四つの目標の内、身辺整

理と読書は普段でも余暇を利用して何とか目的を果たすことができるが、旅

行は一定の休暇が必要ですし身体的にも健康でなければならない、このため

何時までもということにはならない。また趣味については細々と長く続けれ

るものと考え、以前から興味があったお茶に挑戦することに決めた。 お茶は以前に4、5度ご招待されたことがありその名伏しがたい雰囲気と 圧倒的に女性が多いことと、女性の和服姿にあこがれみたいなものがあっ た。このように多少動機が不純なところもあった・・・ |

|

|

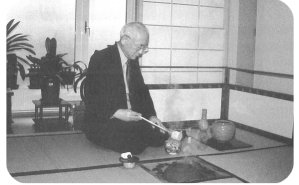

幸にお茶名を取得されている加藤市郎さんと田中敦幸さん、東山崎さんの 諸先輩が近くに居られ、知り合いのご婦人に誘われて始めることにした。 茶道といえば最近は圧倒的に女性の稽古事というイメージが強いが、歴史 的に見れば、つい最近まで茶の湯は男性のものだった。いや今でも家元を初 め幹部はみな男性である。 |

|

戦国時代の信長や秀吉、江戸時代の大名や町人、明治大正期の財閥と常に

時代の先端をいく人達の新鮮な感覚によって支えられ、磨かれてきた最先端

の文化だった。 茶道の元祖は千利休であったが流派が確立されたのは利休の孫、宗旦の第 四子が父宗旦の隠居所[今日庵]で一家を創始しその北裏の隠屠所に住み、 三男宗左が表側の隠居所[不審庵]に別れて住んでいたため裏千家と表千家 に別れた。さらに次男宗守は武者小路の地に分家[官休庵]を持ったのでそ の家系を武者小路千家といい、この三家は三千家とよばれている。 私は選んだわけではなかったが、入った系列は裏千家であった。 聞くところによれば作法にはそれほどの差異は無いようである。 茶の湯には数多くの決り事があるがきわめて自由度が高く、なかなか入り づらい印象があるがしばらくやってみると以外に気楽な感じがする。 しかし、さて習い始めたのは良いが本を読んでも漢字の読み方が分からな い、道具は無い、薄茶、濃茶、香合、十徳、点前、袱紗、諸々。先生、先輩から これらを頂いたり、お借りしたりしてしばらくは何とか凌いでいたし、現在 でも殆ど戴いた物で間に合わせている。 お茶を始めて最初の2年ほどは月に 1回ほど先生のお宅に伺っていましたがそのうちに3か月に1回、半年に1回、 1年に初釜、炉開きなどお茶時のときだけという具合に生来の無精の地 が出て全く小習いには行かなくなってしまった。 茶道の作法には一段階ずつ許可が下りることになっており、先生が一定の 作法をマスターしたと判断した段階で次の作法を家元に申請してくれる。し かし男性の場合は弟子が少ないので、査定が甘く私の場合も内容はともかく も「許状」は全て戴いている。後は出席率を上げ精進を重ねれぱお茶名の申 請をして頂けると思いますがとても不可能に近い感じがする。 | |

|